L’AMENAGEMENT LITURGIQUE DU CHEVET DE LA CATHEDRALE DE NOYON (THE LITURGICAL ADJUSTMENT OF THE CHEVET IN NOTRE-DAME OF NOYON)

Stéphanie Diane Daussy

Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, Domaine universitaire Pont-de-Bois, Centre de recherche IRHiS, UMR-CNRS 8529, BP 60149 59653, Villeneuve d'Ascq cedex, France

e-mail: stephanie.turpain@univ-lille3.fr

AGATHOS, Volume 3, Issue 1 (4): 84-99

© www.agathos-international-review.com CC BY NC 2012

Abstract: The example of Notre-Dame of Noyon illustrates the process of sanctuarization and, in its case, its adjustment to the liturgical and historical-religious evolutions of the building. Thus, the chevet was at first conceived according to a liturgy which provided a larger space to the Chapter, whose liturgical choir expanded into the nave, of reduced dimension for the faithful. The most sacred space of the altar was high-lighted by the architectural treatment of the first bay of the choir. The stained glass windows, no doubt, diffused a diaphanous light which offered a paradisiacal view of the sacred space of this place. Secondly, in order to enhance the importance of the sacred relics preserved in the cathedral, and in order to ensure his religious authority, the bishop and the Chapter wished to magnify the sanctuary and, therefore, to modify it. A new setting was designed to highlight the sacred relics, the Christological symbols, while the color of the paintings reinforced the symbolic luminosity of the embodied God. At the same time, the aim being that of encouraging pilgrims in their walking towards and into the cathedral, the liturgical choir was pushed back¬wards to the crossing to leave more space to the faithful in the nave. The openwork choir screen also fa¬vored the visibility of the sacred relics that the pilgrims went toward. Thus, two distinct periods of the reli¬gious history of Noyon determined two types of sanctuarization.

Keywords: Noyon, liturgy, sanctuarization, sacred space, rood-screen, Saint Eloi, canopy, altar, sacred relics, Christological symbols

V. Hugo disait “Dieu, cela n’est pas, tant que ce n’est pas en pierre. Il faut une maison pour mettre la prière.”1 Dieu est donc devenu pierre et l’église s’est imposée dans le paysage d’Occident.2 Il s’agissait là d’un renversement de valeurs si l’on considère que les premiers disciples du Christ, “pierres vivantes” de Dieu, souhaitaient se laisser bâtir non en maison matérielle mais spirituelle.

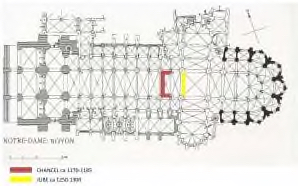

Dans cette église, liturgie et architecture entretiennent des rapports qui se traduisent en termes d’espaces, d’agencement de volumes et de circulation.3 Le chevet noyonnais, s’il a évolué dans le temps, offre les stigmates de ses divers agencements, lesquels éclairent sur l’interaction entre contexte historico-religieux, pratiques liturgiques et bâtiment. Cerner les fonctions des différentes parties telles qu’elles se présentent aujourd’hui n’est toutefois pas aisé, les traces des dispositions successives n’étant pas conservées de manière exhaustive. Plusieurs études approfondies ont mis en évidence la valeur structurante de l’écriture architecturale et des revêtements qui, plus encore que l’image, ordonnent l’espace et définissent ainsi généralement le lieu rituel. A Noyon (fig. 1), il est possible sur le fondement des textes et de l’analyse architecturale (archéologie du bâti, analyse de la modénature, des décors et de la polychromie), de restituer deux aménagements successifs de l’espace oriental de la cathédrale aux XIIe et XIVe siècles, tous deux complémentaires dans la constitution d’une Respublica Una.4 Nous pouvons ainsi déceler une progression du moins au plus sacré et les multiples aspects qui attestent de l’holisme d’un lieu où tous les composants contribuent à unifier sphères célestes et terrestres.5

Le sanctuaire dans l'espace cathedrale au XIIe

Les espaces intérieurs de l’église du XIIe siècle sont décloisonnés et unifiés par la lumière. Il faut donc recourir à une syntaxe architecturale particulière pour marquer la différenciation et la hiérarchisation des parties qui composent l’édifice.

Le sanctuaire notamment est le lieu de la plus haute sacralité, celui de l’affirmation de la présence réelle du Fils de Dieu sur l’autel. Aussi doit-il être matérialisé et valorisé. Pour se faire on use de multiples procédés. La cathédrale noyonnaise témoigne de la fédération de plusieurs d’entre eux.6 La perspective de la nef guide le regard de l’ouest vers l’est grâce à des lignes lithiques et polychromes à valeur cinétique. Ainsi, les horizontales sont soulignées d’un revêtement ocre-rouge, à valeur polarisante. En outre, les supports—et donc les volumes—alternent et sont distingués par la couleur. Les travées régulières voûtées d’ogives rythment la longueur. La modénature conduit également le regard vers l’abside, ainsi qu’à Reims ou encore Amiens.7

Le chancel, en outre, marque une limite entre deux espaces. Il est possible qu’à Noyon, où les chanoines ont la cura animarum, l’entrée du sanctuaire, abritant l’autel du XIIe siècle, ait été située dans la première travée droite, valorisée par des arcs doubleaux dont l’écriture diffère des suivantes. Dans ce cas, le chœur des chanoines, qui comptait 60 prébendes, devait nécessairement déborder de beaucoup dans la nef pour laisser place aux sièges des stalles, qui avoisinaient la centaine afin d’accueillir chanoines, dignitaires, chapelains et enfants de chœur8. Néanmoins, cette disposition primitive n’a laissé a priori aucune trace. Le chancel, sans doute, était-il encore à cette époque relativement bas, peu occultant et laissant voir aisément le maître-autel. Peut-être est-il possible d’imaginer sa présence entre la 4e et la 5e travée de la nef où un fort arrachement à l’est des piles fortes et à l’ouest des piles faibles semble témoigner de la présence de mobilier9 (fig. 2–3). La valorisation de la dernière travée de la nef (travée liée aux bras du transept par des corniches et rouleaux identiques, bases au même niveau que celles du chœur et du transept, ouvertures trilobées communes au transept, dans les tympans des arcades des tribunes, bagues des piles faibles identiques à celles du transept)10 incite à y voir l’emplacement éventuel du début du chœur liturgique (fig. 4). La présence en cet endroit, vers le haut vaisseau, des masques sculptés sur les consoles des piliers occidentaux du transept pourrait conforter l’hypothèse de cette disposition. L’avancée du chœur liturgique dans la nef n’interdit cependant pas l’accès du déambulatoire aux pèlerins désireux de visiter les reliques saintes du lieu. Ceux-ci accèdent à cet espace par les portails ménagés dans chacun des bras du transept, ainsi qu’à Gloucester11 ou Saint-Jacques de Compostelle. La richesse de leur décor sculpté—aujourd’hui en partie disparu—p de lumière l’espace le plus sacré. Les peintures figurées signalent aussi la fonction du lieu, clarifient les dispositions spatiales, les symbolisent et renforcent la légitimité de l’assemblée des chanoines dans le chœur liturgique.12 Néanmoins la cathédrale noyonnaise n’a pas conservé de décor peint datable de la construction du chœur et du sanctuaire. Plus encore que l’invocation figurée, il semble que l’accent ait été mis ici sur le projet lumineux du lieu, qui symboliquement a pour fonction de valoriser l’espace le plus sacré (Payerne, Combourmal, Cérisy-la-Forêt, Saint-Lazare d’Autun, Saint-Paul de Lyon, Cluny III, Paray-le-Monial) ce d’autant plus que la lumière est, depuis l’origine de l’Eglise, associée au Christ ressuscité et donc à l’autel du sanctuaire. Témoignent de cet état de fait plusieurs enluminures dont la plus célèbre représente la Consécration de l’autel majeur de Cluny III par Urbain II (Paris, BnF, lat. 17716, fol. 91r°). Là, le fond d’or et les flammes des cierges qui enveloppent l’autel figurent la même lumière liturgique. D’autres exemples d’images de consécration, notamment d’autel, reprennent ce symbolisme tel qu’à New York, à la Morgan Library, dans le Sacramantaire de Sitenstetten Abbey (MS 855 fol. 75v°). Concrètement, un éclairage particulier valorise donc les sanctuaires: on emploie la juxtaposition d’un espace éclairé et d’un autre obscur, la multiplication des ouvertures dans l’abside, le décor, la ceinture de chapelles rayonnantes et de déambulatoires qui créent des espaces lumineux et augmentent la clarté, etc. Cette syntaxe n’est pas un apanage gothique puisqu’elle s’inspire de l’architecture chrétienne du IVe siècle à Rome (Vieux-Saint-Pierre, Sainte-Sabine) et perdure sur le long terme (Bourges).

Cette mise en scène du sanctuaire fournit une ambiance lumineuse exceptionnelle aux cérémonies qui se déroulent à l’autel et aux offices des moines dans le chœur. Cette lumière s’associe à la transparence architecturale et à la musique du chant sacré par lequel les moines et chanoines communient avec les anges qui chantent eux aussi la gloire de Dieu dans le ciel.13 Tout ceci découle d’une expérience mystique.14 Cet espace lumineux annonce le Paradis terrestre, ainsi qu’à l’abside de la grande abbatiale de Cluny III dont il nous reste les chapiteaux du Plain chant, que les Vies de saint Hugues, constructeur de l’édifice, nomment le deambulatorum angelorum (Guigues de Chartreux).15 A Paray-le-Monial, fille de Cluny III, l’extrême minceur des colonnes du déambulatoire—0,40 m de diamètre—et les fenêtres ouvertes directement sous ses voûtes favorisent un large éclairement de l’abside. A Noyon, la minceur des supports du rond-point, les larges ouvertures vers les chapelles rayonnantes abondamment dotées de baies, les tribunes ouvertes et l’étage des fenêtres hautes dotent l’orient d’une vive lumière (l’impression initiale est biaisée malgré tout par la disparition des vitraux).16 Cette lumière s’associe, comme à Cluny, au chant sacré de la liturgie. Les jeunes choristes (pueri) chantent depuis les tribunes, symbolisant le chœur angélique, répondant en miroir au chœur des chanoines.17Leur présence, à Noyon, est symbolisée par les têtes insérées sur les doubleaux, entre les ogives des voûtes de la tribune, dont la bouche ouverte pourrait signifier le chant, et par un ange sculpté contre la paroi des premières travées tournantes nord et sud (fig. 5). En sus, le programme angélologique de la tribune du chœur est affirmé par sa chapelle axiale, dédiée à saint Michel18 ainsi que nombre de chapelles hautes de tradition carolingienne.19 Des descriptions d’offices solennels laissent percevoir l’impact sensoriel de la pratique liturgique du lieu. Alors que l’évêque officie, suite à son entrée, il prend place dans une chaire au côté droit du sanctuaire, attenante à la dernière stalle qui est celle de l’archidiacre. Tous se tournent alors vers l’autel et chantent le Te Deum en musique, au son de l’orgue et de toutes les cloches de l’édifice. Ensuite, l’évêque revient vers l’aigle-lutrin et chante le verset Salvum tuum et l’oraison Deus fidelium pastor. Pour les six jours auxquels il doit, en outre, offices (Pâque, Pentecôte, saint Médard, saint Eloi l’été, l’Assomption de la Vierge et la Nativité), deux chanoines revêtus de chapes chantent en bas des degrés du sanctuaire, avant d’introduire les Laudes qui commencent par Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Le chœur leur répond et acclame évêque, roi, reine, juges et armées. L’évêque mitré est assis dans un fauteuil sur le marchepied du sanctuaire, adossé à l’autel. Les deux chanoines montent alors et s’avancent au milieu du sanctuaire, s’inclinent vers l’évêque, lui remettent sa crosse et échangent un chant avec le chœur. Le diacre, à droite du prélat, à demi tourné vers le pupitre, annonce la bénédiction de l’hostie par les paroles Preparole vos ad benedictionem.20 Ainsi voyons-nous, pour reprendre E. Palazzo, combien interagissent entre elles les productions artistiques destinées au rituel (notamment ici les objets liturgiques) et les éléments constitutifs de la liturgie médiévale (textes sacrés, lumière, acteurs du rituel, organisation spatiale de la cérémonie, sons des chants et instruments, odeurs—non évoquées ici—de l’encensement).21

Les grilles qui clôturent alors le sanctuaire n’obturent pas la lumière de cet espace qu’elles contribuent au contraire à unifier et à illuminer par les chandelles qui lui sont probablement fixées. Nous en connaissons les dispositions et la forme grâce à une gravure des albums Gaignières: le monument funéraire du cœur de Charles de Balzac, évêque de Noyon mort en 1627, s’élève dans le chœur, proche de la porte de l’Evangile, côté sud22 (fig. 6). En arrière de la colonne de marbre supportant le priant du défunt, est une grille ouvragée. Des clôtures au dessin et au traitement similaires sont connues au Mans,23 en l’abbatiale de Conques,24 à Saint-Didier-en-Donjon25, à Saint-Cerneuf de Riom26 et à la cathédrale d’Arras (fig. 17) qui présentent toutes des séries de C en fers plats et minces, se retournant en volutes concaves et convexes. Certaines variantes insèrent croix, losanges, fleurettes aux intersections (Saint-Didier-en-Donjon) ou pentures verticales associées aux brindilles (Le Mans) mais un même répertoire simple est repris à Noyon, très proche de Riom, agrémenté sur le montant horizontal de la structure d’un appendice pointu en fer forgé que nous associons à des fixations de luminaires alternant avec des épis. La gravure n’indique pas tous les détails et il impossible de savoir si les brindilles du chancel se terminaient par les ornements enlevés à chaud au moyen d’une matrice en fer trempé ainsi qu’il en fut à la fin du XIIe et au XIIIe siècle à Saint-Denis ou Saint-Germer-de-Fly, toutefois, la structure combinant des panneaux d’ornements qui forment des modules entre des montants et traverses rappelle les belles clôtures de Saint-Germer qui associent rinceaux et tiges terminées par des fleurettes à pétales. La régularité des fers et des motifs, la résille serrée, les volutes soudées par des embrases et les épis évoquent la grille de Conques (fig. 7), de la fin XIIesiècle, les pentures très parallèles appellent une comparaison également avec Billom (1180–1200). Aussi la clôture noyonnaise aurait-elle bien été mise en place peu après l’achèvement du chœur de la cathédrale (ca. 1170–1185) ; ses trilobes renvoient à ceux des arcatures aveugles soulignant les baies hautes, premiers témoins de ce vocabulaire formel avant 1200.27 Nous conservons des vestiges qui paraissent similaires, datés du dernier quart du XIIe siècle (ca. 1185). Ainsi, un fragment, aujourd’hui conservé dans l’arrière-sacristie, à fers carrés et méplats pour la structure et fers plats pour le décor de volutes, assemblés par soudure à chaud et colliers, fermait le côté intérieur de la rose de la salle du Trésor.28 La constance du motif employé atteste d’un vocabulaire répandu et pérenne entre la fin du XIIe et le XIIIesiècle.29

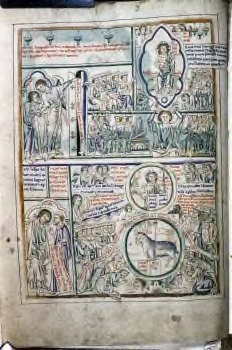

Enfin, l’agneau qui décore la clef de voûte de l’abside30 (fig. 8) est en relation spatiale directe avec le sanctuaire et l’autel matutinal.31 Les clefs de voûtes des troisièmes travées des collatéraux—David au nord (fig. 9), saint Jean pleurant au sud (fig. 10)—et de la travée axiale du déambulatoire—le Christ bénissant (fig. 11)—confirment la thématique eucharistique et sacrificielle du lieu en renvoyant à la Révélation de saint Jean (5.4–5). David symbolise l’union de la divinité et de l’humanité du Christ, Saint Jean incarne l’Eglise accablée du poids des pêchés de l’humanité, priant pour la venue du Rédempteur ; il figure donc la Nouvelle Alliance. Le programme noyonnais est sans doute appréhensible comme une souvenance carolingienne sachant que le commentaire de l’anglo-saxon Alcuin, savant maître d’Aix-la-Chapelle, renouvela l’intérêt du texte des Révélations de saint Jean à la cour de Charlemagne. Si la présence figurée de David à Noyon n’a pas manqué de soulever la remarque sur son unicité et si plusieurs Apocalypses enluminées ont été rapprochées du programme sculpté,32 il nous semble opportun de souligner que quelques-unes, plus tardives (1255–1260) et au modèle commun, fournissent un point de comparaison substantiel. Ainsi, celles de la Pierpont Morgan Library de New York (MS 524, fol. 1v°) et de la Bodleain Library d’Oxford (MS AUCT. D. 4. 17, fol. 3v°) (fig. 12) présentent, sur deux niveaux de lecture, la vision de l’ouverture des portes du Paradis et le Christ parmi les vieillards, associés aux figures et symboles de Noyon: saint Jean en pleurs consolé par le vieillard, dont le rouleau porte l’inscription Ne fleueris ecce vicit leo de tribu iuda Radix David ap(er)ire librum et signacula eius (Ap. 5.5)—Radix David qui est donc sculpté sur la clef du bas-côté nord du chœur à Noyon—et l’agneau mystique, dans l’axe des pieds du Christ souffrant ainsi qu’aux clefs du rond-point et de l’axe du déambulatoire. Dans l’association des images du Christ/Agneau et du roi, les deux souverains par excellence sont en outre glorifiés en une relation qui évoque, ainsi qu’en l’Evangéliaire de Godescalc,33 la théologie politique carolingienne qui assimilait l’un et l’autre.34 Il est toutefois à noter que le programme noyonnais devait se complexifier davantage comme en témoignent les trous présents sur les clefs de voûte du déambulatoire, signalant d’anciens décors disparus. La réminiscence carolingienne et la portée théologique du thème n’en sont pas pour autant minorés, ni la participation active du décor, en tant qu’application du Livre de l’Apocalypse, à l’action liturgique. En outre, il n’est pas exclu que les anges sculptés des tribunes du chœur, aujourd’hui mutilés, aient pu permettre de visualiser la réalité immatérielle de la liturgie céleste pratiquée dans le même temps, lors des chants et oraisons de la messe, que la liturgie terrestre.35

L'espace cathedrale a partir du XIIIe

Du XIIIe au XVIe siècle, l’architecture gothique tend à l’uniformisation des formes ainsi qu’à la standardisation des techniques (Amiens) et donc à l’abandon des subtilités du XIIe au profit de la simplicité des dispositions et la clarté des compositions.36 La diversité des espaces est par conséquent spécifiée d’une manière moins subtile. La modénature est réduite et les édifices tendent à être unifiés en termes de couleur (Soissons, Saint-Quentin). Le transept, de plus, crée une césure monumentale entre la nef et le chœur (Soissons, Noyon, Amiens, Saint-Quentin, Reims, Sens, etc.).37

Le sanctuaire était au XIIe siècle ouvert et souvent de plain-pied avec le collatéral (Notre-Dame de Paris, Meaux, Sens et Senlis primitivement) bien que des barrières basses et peu occultantes aient matérialisé les limites entre les espaces. Noyon en témoigne. Mais quand les évêques renoncent, au milieu du XIIIe siècle, à faire de leur cathédrale le siège de toutes juridictions religieuse et civile, ils se restreignent à en faire des églises épiscopales et s'enferment avec leurs chapitres dans les sanctuaires.38

Le jubé et les clôtures de chœur s’imposent alors comme de pleines cloisons entre les espaces auparavant distingués par le truchement de cloisons basses (New York, Morgan Library: MS 306, fol. 119r°), à claire-voie (New York, Morgan Library: MS 491, fol. 226r°. Heures de Charles V) ou légères (tapisseries par exemple) (New York, Morgan Library: MS 673, fol. 159v°).39 Les grandes cathédrales bâties vers la fin du XIIe siècle et le commencement du XIIIesiècle (Noyon, Chartres, Paris, Bourges, Reims, Amiens, Rouen) jusqu’à 1500 (Albi, Amiens) se dotent de jubés et clôtures hautes. Mais les édifices du début de cette période n'ont pas été primitivement disposés pour recevoir ce mobilier cloisonnant.

Peintures, sculptures et mobiliers structurent toujours les espaces et distinguent les parties les plus sacrées, guident également les fidèles dans leur cheminement.40 Les peintures valorisent traditionnellement l’abside, y compris dans les édifices de taille modeste. Ainsi en Picardie, la petite église de Bruyère comporte au XIIIe siècle un Christ en majesté entre le Tétramorphe, la Vierge et saint Jean peints dans l’abside centrale, tandis que les symboles des évangélistes décorent le sommet de chacun des murs du bras nord du transept, sous le clocher. Des scènes de la vie de la Vierge auraient décoré les parois du même espace et sont peut-être contemporaines.41

Dans d’autres cas, le chœur et la nef sont différenciés par le programme sculpté: ainsi douze apôtres sont placés contre les piles du chœur de la cathédrale de Cologne (XIIIe siècle), ainsi qu’à la Sainte-Chapelle de Paris (milieu XIIIe) ou à la cathédrale de Naumburg en Allemagne (mi-XIIIe) où les fondateurs se substituent aux apôtres. Au centre du sanctuaire, la châsse est posée sur l’autel, comme au centre de la Jérusalem Céleste incarnée par les apôtres.42 Les clôtures peintes et les stalles sculptées qui enrichissent l’enclos des chanoines entre le XIIIe et le XVIe siècle en font une entité autonome à l’intérieur de la cathédrale.43 La perspective qui mène des portails occidentaux à l’autel principal est encore accentuée par l’étroitesse de la haute nef voûtée (Amiens).

Bien sûr, la lumière intense de certaines absides continue de magnifier le sanctuaire, répondant à une vision de l’architecture que l’abbé Suger, dans le chapitre IV du De Consecratione (1144), a contribué à diffuser évoquant “l’éclairage admirable et ininterrompu des verrières très sacrées” du chœur de l’abbatiale Saint-Denis. Les techniques maîtrisées et combinées de la croisée d’ogives, de l’arc brisé, du mur mince, de la pierre utilisée en délit, permettent d’accroître les verrières des absides, transformant celles-ci en véritables cages vitrées dont la Sainte-Chapelle est l’exemple privilégié (1248). L’abside de Saint-Martin-aux-Bois dans l’Oise en fournit une variante44 autant que la chapelle de la Vierge de Saint-Germer-de-Fly (1260–1270), dont les vitraux historiés associés à la polychromie d’architecture valorisent l’espace sacré de l’autel et des reliques.45

Illustrations:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

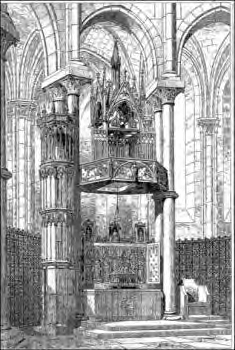

Fig. 13

Légendes des illustrations :

1. Noyon, cathédrale, vue d’ensemble vers l’est, cl. A. Timbert

2. Noyon, cathédrale, trace d’arrachement du chancel (ca 1170-1185), cl. A. Timbert

3. Noyon, cathédrale, emplacement du chancel (ca. 1170-1185), de la grille (ca. 1170-1185) et du jubé (ca 1250-1300) – Proposition de restitution, dessin S. D. Daussy

4. Noyon, cathédrale, dernière travée de la nef et bras nord du transept, cl. A. Timbert

5. Noyon, cathédrale, Ange, 1ère travée tournante nord de la tribune du chœur, cl. Mapping Gothic France

6. Paris, Bnf : Est. Rés. Pe-3-Fol, fol. 21 : Monument funéraire du cœur de Charles de Balzac, évêque de Noyon † en 1627, cl. Paris, Bnf

7. Conques, abbatiale, grille du chœur, fin XIIe siècle, cl. B. Phalip

8. Noyon, cathédrale, clef de voûte de l’abside, Agneau de Dieu, cl. Mapping Gothic France

9. Noyon, cathédrale, clef de voûte de la 3e travée du collatéral nord du chœur, David, cl. Mapping Gothic France

10. Noyon, cathédrale, clef de voûte de la 3e travée du collatéral sud du chœur, Saint Jean pleurant, cl. Mapping Gothic France

11. Noyon, cathédrale, clef de voûte axiale du déambulatoire, Christ montrant ses plaies, cl. Mapping Gothic France

12. Oxford, Bodleian Library : ms AUCT.D.4.17 fol. 3v° (Bodleian Apocalypse, 1255-1260), cl. Luna Imaging

13. Edicule de châsse de la cathédrale d’Arras, dessin de Lassus, dans Annales archéologiques, VIII (1848), p. 181

References:

Adhémar, Jean (1976). “Les tombaux de la collection Gaignières. Dessins d’archéologie du XVIIe siècle”, Gazette des Beaux-Arts 88 (1976) 5, n° 1854. Original: Paris, BnF, Est. Rés. Pe-3-Fol, fol. 21 et Paris, BnF, MS lat. 17038, fol. 203.

Arminjon, Catherine et Hérold, Michel (1987). “Clôtures et objets de ferronnerie,” La ville de Noyon, Cahiers de l’inventaire 10.

Angheben, Marcello (2010). “Sculpture romane et liturgie”, Art médiéval. Les voies de l’espace liturgique. Paris, pp.131–180.

Baschet, Jérôme (2008). L’iconographie médiévale, Paris.

Cassingéna-Trévedy, François (2009). Les Pères de l’Eglise et la liturgie, Paris.

Cloart-Pawlak, Sophie (2011). “Le jubé de la cathédrale Notre-Dame de Noyon: précision sur sa datation,” La cathédrale Notre-Dame de Noyon, cinq années de recherches, Noyon.

Crossley, Paul (2010) “Ductus and Memoria: Chartres Cathedral and the Workings of Rhetoric,” Rhetoric Beyond Words: Delight and Persuasion in the Arts of the Middle Ages, Cambridge: éd. Mary Carruthers, pp. 214–249.

Crossley, Patrick (2009). “The Integrate Cathedral Thoughts on ‘Holism’ and Gothic Architecture,” The Four Modes of Seeing, Ashgate: éd. Evelyn Staudinger Lane, Elizabeth Carson Pastan, et Ellen M. Shortell, pp. 157–173.

de Guilhermy, François, Notes sur diverses localités de la France: Paris, BnF, n.a. Fr. 6105, fol. 114

Estienne-Steiner, Claire (1990). “Le culte des archanges et sa place dans les églises pré-romanes et romanes entre Loire et Rhin”, Thèse de Doctorat, Université de Paris X-Nanterre.

Grüninger, Donat (2005). “Deambulatorium angelorum” Oder irdischer Machtanspruch? Der Chorumgang mit Kapellenkranz—von der Entstehung, Diffusion und Bedeutung einer architektonischen Form, Wiesbaden.

Hanquiez, Delphine (2008). “L’église prieurale de Saint-Leu-d’Esserent” (Thèse de Doctorat, Université de Lille3.

Heitz, Carol (1963). Recherches sur les rapports entre architecture et liturgie à l’époque carolingienne, Paris.

Hérold, Michel (1987). “Le mobilier religieux. Le jubé,” La ville de Noyon, Noyon. pp. 128–129.

Hugo, Victor (1985). Religions et religion (I. Querelle, 3. Le théologien), Œuvres complètes, Poésies III, Paris : éd. Jean-Charles Fizaine.

Iogna-Prat, Dominique (2006). La Maison-Dieu, Paris.

Juhel, Vincent et Vincent, Catherine (2007). “Culte et sanctuaires de saint Michel en France,” Culto e sanctuari di San Michele nell’Europa medievale, Bari : dir. Pierre Bouet, Giorgio Otranto et Andrez Vauchez. pp. 183-208.

Julien, Pascal (2000). “Droit au chœur : conflits de préséance entre archevêques et parlements à Aix-en-Provence et Toulouse au XVIIe siècle,” Rives nord-méditerranéennes 6, pp. 41-56.

Jung, Jacqueline Elaine (2010). “The Tactile and the Visonary Notes on the Place of Sculpture in the Medieval Religious Imagination,” Looking Beyond: Visions, Dreams and Insights in the Medieval Art and History, Princeton. pp. 203–240.

Lautier, Claudine (2009). “The Sacred Topography of Chartres Cathedral: the Reliquary Chasse of the Virgin in the Liturgical Choir and Stained-Glass Decoration,” The Four Modes of Seeing, Ashgate: éd. Evelyn Staudinger Lane, Elizabeth Carson Pastan, et Ellen M. Shortell, pp. 174–196.

Lecomte, Laurent (2001). “Cages de verre et absides de lumière dans l’Oise au milieu du XIIIe siècle,” L’art gothique dans l’Oise et ses environs, Beauvais, pp. 86–101.

Lours, Mathieu (2010). L’autre temps des cathédrales, du Concile de Trente à la Révolution française, Paris.

Mériaux, Christian (2006). Gallia irradiata: saints et sanctuaires dans le nord de la Gaulle du Haut Moyen Age, Stuttgart.

Moët de La Forte-Maison, C.-A. (1845). Les Antiquités de Noyon, Rennes.

Neuheuser, Hanns Peter (1993). “Die Kirchweihschreibungen von Saint-Denis und ihre Aussagefähigkeit für das Schönheitsempfinden des Abtes Suger,” Mittelalterliches Kunsterleben nach den Quellen des 11. Bis 13. Jahrhunderts, Stuttgart: éd. Günther Binding et Andreas Speer, pp. 116–183.

Palazzo, Eric (2010) “Art et liturgie. Nouvelles approches anthropologiques et épistémologiques,” Anales de Historia del Arte, pp. 31–74

Phalip, Bruno (2010). “L’espace ecclésial, les aménagements liturgiques et la question iconographique,” dir. Anne Baud, Espace ecclésial et liturgie au Moyen Age, Lyon, pp. 135–152.

Recht, Roland (1999). Le croire et le voir, Paris.

Seymour, Charles (1939; 1975). La cathédrale Notre-Dame de Noyon au XIIe siècle, Paris.

Reveyron, Nicolas (2008). L’Art roman, Paris.

Reveyron, Nicolas (2009). “Hugues de Semur et les lumières clunisiennes,” Hugues de Semur (1024–1109). Lumières clunisiennes, 1100eanniversaire de l’abbaye de Cluny, cat. d’exposition de Paray-le-Monial 11 juil.–11 oct. 2009, Peronnas, pp. 64–66.

Russo, Daniel (2000). “Espace peint, espace symbolique, construction ecclésiologique. Les peintures de Berzé-la-Ville,” Revue Mabillon 72, pp. 57–87.

Skubiszewski, Piotr (1993–1994) “Du décor peint des absides romanes aux clefs de voûtes sculptées des églises gothiques: l’exemple de la cathédrale de Noyon,” Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 46–47, pp. 389–698.

Speer, Andreas (1987). “Kunst als Liturgie: zur Entstehung und Bedeutung der Kathedrale,” Kein Bildnis Machen: Kunst und Theologie im Gespräch, Würzburg: éd. C. Dohmen et T. Sternberg, pp. 97–117.

Speer, Andreas (1998). “Art as Liturgy: Abbot Suger of Saint-Denis and the Question of Medieval Aesthetics,” Roma, magistri mudni. Itineria culturae medievalis. Malanges offerts au Père L.E. Boyle, Louvain-la-Neuve.

Staudinger Lane, Evelyn (2009). “Images lost/texts found: the original glazing program at Notre-Dame of Noyon”, The Four Modes of Seeing, Ashgate: éd. Evelyn Staudinger Lane, Elizabeth Carson Pastan, et Ellen M. Shortell, pp. 133–148. Texier, Annick, Sire, Marie-Anne et Pennec, Sylvie (juin 1997). “La restauration des grilles du sanctuaire de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques,” Monumental 17, pp. 20–29.

Timbert, Arnaud et Daussy, Stéphanie (coll.) (2011). La cathédrale Notre-Dame de Noyon, cinq années de recherches, Noyon.

Timbert, Arnaud (2009). “Spatium et locus. L’architecture gothique et sa syntaxe. Le cas du XIIe siècle,” Espaces et Mondes au Moyen Age, Actes du colloque international tenu à Bucarest les 17–18 oct. 2008, Bucarest, pp. 316–326.

Valéry-Radot, Jean (1929). “Notes sur les chapelles hautes dédiées à saint Michel,” Bulletin monumental.

Victoir, Géraldine (2005). Les églises peintes des XIIe et XIIIe siècles dans les anciens diocèses de Laon et de Noyon, Mémoire de Master 2, Univ. Charles-de-Gaulle-Lille3, dir. Anne-Marie Legaré/Arnaud Timbert.

Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel (1860). Dictionnaire raisonné de l’architecture, Paris.

Weigert, Laura (2004). Weaving Sacred Stories: French Choir Tapestry and their Performance of Clerical Identity, Ithaca.

Wright, Craig M. (1984). Music and Ceremony at Notre-Dame of Paris, 500–1500, Cambridge.

Ybert, Arnaud (2011). “Quelques remarques sur trois clefs de voûte déposées de la cathédrale Notre-Dame de Noyon,” La cathédrale Notre-Dame de Noyon, cinq années de recherches, Noyon.

1Victor Hugo, Religions et religion (I. Querelle, 3. Le théologien), Œuvres complètes, Poésies III, éd. Jean-Charles Fizaine (Paris 1985) 973.

2 Le début de notre introduction reprend les questions posées par Dominique Iogna-Prat, La Maison-Dieu (Paris 2006) 17.

3 Sur les liens dynamiques noués entre architecture, mobilier mobile et décor fixe, voir en dernier lieu: Patrick Crossley, “The Integrate Cathedral Thoughts on ‘Holism’ and Gothic Architecture,” The Four Modes of Seeing, éd. Evelyn Staudinger Lane, Elizabeth Carson Pastan, et Ellen M. Shortell (Ashgate 2009) 157–173; Claudine Lautier, “The Sacred Topography of Chartres Cathedral: the Reliquary Chasse of the Virgin in the Liturgical Choir and Stained-Glass Decoration,” ibid. 174–196.

4 Sur cet état d’unité entre matériel et spirituel, symbole de l’Eglise céleste et terrestre, voir: Hanns Peter Neuheuser, “Die Kirchweihschreibungen von Saint-Denis und ihre Aussagefähigkeit für das Schönheitsempfinden des Abtes Suger,” Mittelalterliches Kunsterleben nach den Quellen des 11. Bis 13. Jahrhunderts, éd. Günther Binding et Andreas Speer (Stuttgart 1993) 116–183, ici 161-sq.

5Andreas Speer, “Kunst als Liturgie: zur Entstehung und Bedeutung der Kathedrale,” Kein Bildnis Machen: Kunst und Theologie im Gespräch, éd. C. Dohmen et T. Sternberg (Würzburg 1987) 97–117; Andreas Speer, “Art as Liturgy: Abbot Suger of Saint-Denis and the Question of Medieval Aesthetics,” Roma, magistri mudni. Itineria culturae medievalis. Malanges offerts au Père L.E. Boyle (Louvain-la-Neuve 1998), cités dans Crossley, “The Integrated Cathedral” (supra n. 3) 173. Sur la polarisation du lieu rituel par le décor et sur l’édifice ecclésial comme seuil d’une conjonction verticale avec le monde divin, voir Jérôme Baschet, L’iconographie médiévale (Paris 2008) 79-92.

6 Sur la cathédrale de Noyon, voir Charles Seymour, La cathédrale Notre-Dame de Noyon au XIIe siècle (1939; Paris 1975). En dernier lieu: dir. Arnaud Timbert et Stéphanie Daussy (coll.), La cathédrale Notre-Dame de Noyon, cinq années de recherches (Noyon 2011).

7 Arnaud Timbert, “Spatium et locus. L’architecture gothique et sa syntaxe. Le cas du XIIe siècle,” Espaces et Mondes au Moyen Age, Actes du colloque international tenu à Bucarest les 17–18 oct. 2008 (Bucarest 2009) 316–326, ici 322; Roland Recht, Le croire et le voir (Paris 1999) 171–172.

8 Sur le nombre conséquent de personnes admises au chœur, outre les chanoines, voir Pascal Julien, “Droit au chœur : conflits de préséance entre archevêques et parlements à Aix-en-Provence et Toulouse au XVIIe siècle,” Rives nord-méditerranéennes 6 (2000) 41-56.

9 Le jubé y fut localisé à tort. Voir Michel Hérold, “Le mobilier religieux. Le jubé,” La ville de Noyon (Noyon 1987) 128–129. M. Hérold précise qu’il est difficile de déterminer l’emplacement primitif du jubé. Sur le jubé, voir en dernier lieu Sophie Cloart-Pawlak, “Le jubé de la cathédrale Notre-Dame de Noyon: précision sur sa datation,” Noyon, cinq années de recherches (supra n. 6). Notons que l’endroit où la pierre a été bûchée porte des badigeons mais aussi une couche de peinture bleu foncé ou noir qui recouvre un enduit beige foncé. Un badigeon est daté de 1751–1752, donc postérieurement au réaménagement du mobilier liturgique de la cathédrale. Voir infra. En dernier lieu, Mathieu Lours, L’autre temps des cathédrales, du Concile de Trente à la Révolution française (Paris 2010) 58, 65, donne un mauvais emplacement pour le jubé de la cathédrale de Noyon.

10 Seymour, La cathédrale Notre-Dame de Noyon (supra n. 6) 42.

11 Ibid. 69, qui cite également Ely, Winchester et Peterborough.

12 Daniel Russo, “Espace peint, espace symbolique, construction ecclésiologique. Les peintures de Berzé-la-Ville,” Revue Mabillon 72 (2000) 57–87; Bruno Phalip, “L’espace ecclésial, les aménagements liturgiques et la question iconographique,” dir. Anne Baud, Espace ecclésial et liturgie au Moyen Age (Lyon 2010) 135–152, ici 142.

13 Sur l’arrangement des sièges dans le chœur dans ce contexte, voir Craig M. Wright, Music and Ceremony at Notre-Dame of Paris, 500–1500(Cambridge 1984).

14 Nicolas Reveyron, L’Art roman (Paris 2008) 46 renvoie à saint Bernard, Sur l’Amour de Dieu, vers 1127.

15 Donat Grüninger, “Deambulatorium angelorum” Oder irdischer Machtanspruch? Der Chorumgang mit Kapellenkranz—von der Entstehung, Diffusion und Bedeutung einer architektonischen Form (Wiesbaden 2005); en dernier lieu: Nicolas Reveyron, “Hugues de Semur et les lumières clunisiennes,” Hugues de Semur (1024–1109). Lumières clunisiennes, 1100e anniversaire de l’abbaye de Cluny, cat. d’exposition de Paray-le-Monial 11 juil.–11 oct. 2009 (Peronnas 2009) 64–66, ici 66.

16 Evelyn Staudinger Lane, “Images lost/texts found: the original glazing program at Notre-Dame of Noyon” The Four Modes of Seeing (supra n. 3) 133–148.

17 François Cassingéna-Trévedy, Les Pères de l’Eglise et la liturgie (Paris 2009).

18 Jean Valéry-Radot, “Notes sur les chapelles hautes dédiées à saint Michel,” Bulletin monumental (1929) 453–178; Claire Estienne-Steiner, “Le culte des archanges et sa place dans les églises pré-romanes et romanes entre Loire et Rhin” (Thèse de Doctorat, Université de Paris X-Nanterre 1990) et en dernier lieu Vincent Juhel et Catherine Vincent, “Culte et sanctuaires de saint Michel en France,” Culto e sanctuari di San Michele nell’Europa medievale, dir. Pierre Bouet, Giorgio Otranto et Andrez Vauchez (Bari 2007) 183-208. Voir également sur le développement des lieux de culte en hauteur: Carol Heitz, Recherches sur les rapports entre architecture et liturgie à l’époque carolingienne (Paris 1963).

19 Marcello Angheben, “Sculpture romane et liturgie,” Art médiéval. Les voies de l’espace liturgique (Paris 2010) 131–180, ici 172. Notons qu’à Saint-Leu-d’Esserent, des têtes similaires existent entre les ogives de la chapelle haute, dont la dédicace reste ignorée. Ainsi qu’à Vézelay le lieu est mis en rapport avec la liturgie des morts. La question se pose alors pour Noyon, où toutefois la chapelle est orientée. Sur Saint-Leu-d’Esserent, voir Delphine Hanquiez, “L’église prieurale de Saint-Leu-d’Esserent” (Thèse de Doctorat, Université de Lille3 2008) 168–171. Sur la large place faite au culte de saint Michel dans les dévotions carolingiennes, exalté à la cour sous le plume d’Alcuin, voir Christian Mériaux, Gallia irradiata: saints et sanctuaires dans le nord de la Gaulle du Haut Moyen Age (Stuttgart 2006) 147–148.

20 Célébrations décrites dans C.-A. Moët de La Forte-Maison, Les Antiquités de Noyon (Rennes 1845) 477–478.

21 Eric Palazzo, “Art et liturgie. Nouvelles approches anthropologiques et épistémologiques,” Anales de Historia del Arte (2010) 31–74, ici 39.

22 Jean Adhémar, “Les tombaux de la collection Gaignières. Dessins d’archéologie du XVIIe siècle,” Gazette des Beaux-Arts 88 (1976) 5, n° 1854. Original: Paris, BnF, Est. Rés. Pe-3-Fol, fol. 21 et Paris, BnF, MS lat. 17038, fol. 203.

23 Grille de provenance inconnue, conservée au dépôt lapidaire du musée Singher et photographie par Félix-Martin Sabon en 1906: Paris, Arch. Méd. Patrimoine: sap01_mh051697.

24 Sept clôtures de chœur dont onze grilles nous sont parvenues, datées du dernier quart du XIIe siècle, disposées entre les quatre entrecolonnements des deux travées droites du chœur et les sept de l’abside: voir en dernier lieu: Annick Texier, Marie-Anne Sire et Sylvie Pennec, “La restauration des grilles du sanctuaire de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques,” Monumental 17 (juin 1997) 20–29. Jean Formigé à dressé un dessin aquarellé des grilles: Paris, Arch. Méd. Patr.: 8965.

25 Grille en fer forgé aux motifs de volutes spiralées et de croix, datée du XIIIe siècle.

26 Neuf clôtures de chœur datées du XIIIe siècle, mais plus vraisemblablement vers 1180–1200.

27 Nous remercions ici Arnaud Timbert de nous avoir indiqué cette redondance des formes.

28 Observée par François de Guilhermy, Notes sur diverses localités de la France: Paris, BnF, n.a. Fr. 6105, fol. 114: cité dans Catherine Arminjon et Michel Hérold, “Clôtures et objets de ferronnerie,” La ville de Noyon, Cahiers de l’inventaire 10 (1987) 145.

29 Une autre grille de forme semi-circulaire, conservée dans l’arrière-sacristie de la cathédrale et dont la localisation initiale est inconnue, répète un schéma plus lâche et la finesse des fers ainsi que les fleurs de lys indiquent une datation plus tardive dans le XIIIe siècle.

30 Arnaud Ybert, “Quelques remarques sur trois clefs de voûte déposées de la cathédrale Notre-Dame de Noyon,” Noyon, cinq années de recherches(supra n. 6).

31 L’original est conservé à l’officialité de Noyon. La sculpture en place est une restauration de 1923.

32 Piotr Skubiszewski, “Du décor peint des absides romanes aux clefs de voûtes sculptées des églises gothiques: l’exemple de la cathédrale de Noyon,” Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 46–47 (1993–1994) 389–698. Parmi les Apocalypses citées par l’auteur: Trêves, Staatbibliothek, MS 31 et Cambrai, bibl. mun., MS 386 auxquelles peut se joindre Valenciennes, bibl. mun., MS 99.

33 Paris, BnF, n.a.l. 1203: ouvrage réalisé entre 781–783 pour Charlemagne et Hildegarde, il s’agit d’un livre liturgique de luxe.

34 Sur cette assimilation et l’Evangéliaire de Godescalc, voir Palazzo, “Art et liturgie” (supra n. 25) 63.

35 Angheben, “Sculpture romane” (supra n. 23) 144.

36 Ce qui définit le classicisme: Nicolas Reveyron, L’art roman (supra n. 18) 42.

37 Timbert, “Spatium et locus” (supra n. 7) 325.

38 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture 6 (Paris 1860) 147–150, art. “jubé.”

39 Laura Weigert, Weaving Sacred Stories: French Choir Tapestry and their Performance of Clerical Identity (Ithaca 2004).

40 Sur les images qui guident les divers cheminements dans l’espace de la cathédrale, notamment vers l’espace le plus sacré, voir Paul Crossley, “Ductus and Memoria: Chartres Cathedral and the Workings of Rhetoric,” Rhetoric Beyond Words: Delight and Persuasion in the Arts of the Middle Ages, éd. Mary Carruthers (Cambridge 2010) 214–249, notamment 218–230 et Baschet (supra n. 5).

41 Géraldine Victoir, Les églises peintes des XIIe et XIIIe siècles dans les anciens diocèses de Laon et de Noyon, Mémoire de Master 2, Univ. Charles-de-Gaulle-Lille3, dir. Anne-Marie Legaré/Arnaud Timbert (2005) 39.

42 Sur le sujet de l’emplacement des sculptures, voir Jacqueline Elaine Jung, “The Tactile and the Visonary Notes on the Place of Sculpture in the Medieval Religious Imagination,” Looking Beyond: Visions, Dreams and Insights in the Medieval Art and History (Princeton 2010) 203–240.

43 Roland Recht, Le croire et le voir (Paris 1999) 165.

44 Laurent Lecomte, “Cages de verre et absides de lumière dans l’Oise au milieu du XIIIe siècle,” L’art gothique dans l’Oise et ses environs(Beauvais 2001) 86–101.

45 Les vitraux sont conservés au Musée national du Moyen Age, thermes et hôtel de Cluny à Paris. Sur la valorisation colorée de la chapelle de la Vierge de Saint-Germer-de-Fly et pour une bibliographie de la question, voir en dernier lieu Victoir, “La polychromie” (supra n. 15).